Kombination der beiden Multiplikationsverfahren:

Ineinanderkopieren (Hartes Licht)

Erste Annäherung an den Algorithmus

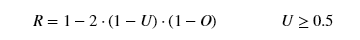

Beschäftigen wir uns zunächst nur mit dem Ineinanderkopieren. Das ist eine Kombination aus dem direkten Multiplizieren und dem Negativ-Multiplizieren. Doch so einfach wie diese beiden elementaren Methoden ist das Ineinanderkopieren nicht aufzuschlüsseln. Der erste Versuch, nämlich die Kreuzung abgestufter Farbwerte im gleichen Farbkanal, gibt bereits einen wichtigen Hinweis: Entlang der Diagonalen von links unten nach rechts oben ist das Ergebnisbild nicht symmetrisch, ein Zeichen, dass die beiden Ebenen nicht ohne weiteres vertauscht werden können. Wenn man allerdings zwei identische Bilder miteinander verknüpft, spielt diese Asymmetrie keine Rolle. Deshalb gehe ich zunächst auf diesen speziellen Fall ein. Außerdem stelle ich diesmal die Formel voran, denn sie enthält bedeutsame Hinweise zum weiteren Vorgehen:

Es sind also zwei Formeln, wobei die untere Ebene bestimmt, welche zum Tragen kommt. Da wir zunächst gleiche Bilder und somit gleiche Farbwerte in beiden Ebenen voraussetzen, können wir vereinfachend von der dunklen und der hellen Hälfte sprechen, wobei sich "Hälfte" natürlich nicht auf das Bild, sondern die Skala der Farbwerte bezieht. Die erste Formel gilt also für die dunkle Hälfte (beide Farbwerte kleiner als 0.5), die zweite für die helle. Bis auf den zusätzlichen Faktor 2 entsprechen die Formeln offenbar denen des Multiplizierens bzw. Negativ-Multiplizierens.

In der Abbildung ist das Ergebnisbild in vier Quadranten aufgeteilt. Bei genauen Hinschauen stellt man fest, dass es in zwei der Quadranten doch Symmetrie gibt, nämlich in den Quadranten

links unten und rechts oben. Das sind die Bereiche, in denen dunkle Farben auf dunkle und helle Farben auf helle treffen.

Die neutrale Farbe

Klären wir als nächstes die Bedeutung des Faktors 2. Dabei können wir uns auf die dunklere Hälfte beschränken, denn für die hellere gilt Entsprechendes, nur von Weiß ausgehend. In der "Dunkelformel" steckt jedenfalls das Multiplizieren, wodurch die Farbwerte nach unten gepresst werden. Aber, und das ist das Entscheidende, die dunkle Hälfte kann nicht verlassen werden. Der maximale Farbwert beträgt hier 0.5, was zur Folge hat, dass beim Multiplizieren maximal 0.25 herauskommt.

Das geht natürlich nicht, denn dabei würde eine große Lücke von 0.25 - 0.75 entstehen. Mit dem Faktor 2 wird das Ergebnis deshalb wieder auf 0.5 angehoben. Die gleichen Gedankengänge gelten für die hellere Hälfte.

Diese Überlegungen führen unmittelbar zu dem vielleicht wichtigsten Merkmal des Ineinanderkopierens: Der neutrale Farbwert ist 0.5, und die neutrale Farbe, wenn wir alle drei Kanäle in Betracht ziehen, ist ein mittleres Grau (128, 128, 128).

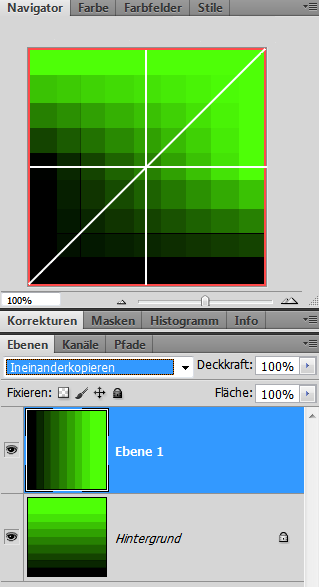

Der Kurvenverlauf

Bleiben wir noch etwas bei dem Fall, dass wir ein Bild mit sich selbst verknüpfen. Hier haben wir ja die strikte Trennung in die dunkle und helle Hälfte, wobei innerhalb einer Hälfte die schon bekannten Verknüpfungen des Multiplizierens bzw. Negativ-Multiplizierens gelten. Da liegt es nahe, die dort geltenden, quadratischen Kurvenverläufe aufzugreifen und aneinander zu montieren. Zwei Dinge erkennen wir:

- Die Kurve verläuft durch die beiden Quadranten, in denen wir Symmetrie festgestellt haben. Das ist nicht verwunderlich, denn innerhalb der Hälften sind die Beziehungen ja kommutativ.

- Wir finden eine typische, kontraststeigernde S-Kurve vor, wenngleich mit stark übertriebener Ausprägung. Im Prinzip wird aber dieser Kurvenverlauf angestrebt, wenn im mittleren Tonbereich ein stärkerer Kontrast erwünscht ist.

Ein Beispiel für die kontraststeigernde Wirkung des Ineinanderkopierens. Für meine Begriffe ist der Kontrast zu stark geraten, doch wer's mag ... Außerdem lässt sich die Wirkung durch Reduzierung der Deckkraft noch genau anpassen. Man sieht an diesem Beispielbild übrigens sehr gut, dass Kontraststeigerung gleichzeitig eine Erhöhung der Sättigung bedeutet. Das muss wieder ausgeglichen werden. Eines ist wichtig: Durch die Füllmethode kommt es niemals zu einem Ausfressen von Lichtern oder einem Versacken von Schattenpartien. Wenn der Eindruck entstehen sollte, gab es im Bild schon vorher Grenzüberschreitungen.

Dominanz und der Unterschied zwischen den Ebenen

Wir haben das Ineinanderkopieren als eine Kombination aus normalem und negativen Multiplizieren kennengelernt, wobei die Wirkungsbereiche in der Mitte aufeinanderstoßen. Daraus ergibt sich, wie oben erwähnt, der neutrale Farbwert. Doch was ist mit den dominierenden Farbwerten, also dem Schwarz, das unabhängig von der anderen Ebene für ein schwarzes Resultat sorgt? Oder umgekehrt für ein weißes? Hier kommt der Unterschied zwischen den beiden Ebenen ins Spiel.

Es dürfte einleuchten, dass nur eine der beiden Ebenen dominierend auftreten kann, denn sonst würde es undefinierte Verhältnisse geben, wenn z.B. reines Schwarz in der einen Ebene auf reines Weiß in der anderen stoßen würde. Es dürfte weiterhin einleuchten, dass die Ebene, die den Algorithmus bestimmt, gleichzeitig die Möglichkeit hat, das Resultat bis hin zu schwarz oder weiß zu steuern.

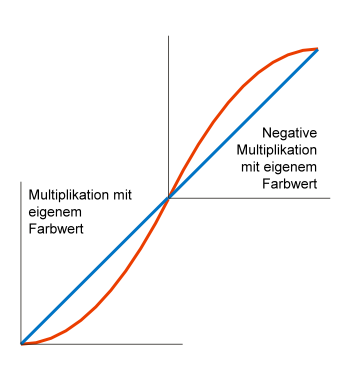

Das Bild rechts zeigt diesen Zusammenhang, beschränkt auf den Grünkanal. Die untere Ebene ist entsprechend dem Algorithmus die dominierende, und infolgedessen beginnt die senkrechte Abstufung bei Schwarz und endet im maximalen Grün (Weiß ist in einem separaten Kanal natürlich nicht möglich). Die obere, nicht dominierende Ebene dagegen kann diese Farbwerte nur hervorrufen, wenn die untere Ebene mitmacht.

Ineinanderkopieren bei Montagen

Diese oder ähnliche Füllmethoden werden sehr häufig verwendet, wenn es um Montagen geht. Vor allem, wenn in ein Bild Strukturen hineingebracht werden sollen, bietet sich das Vermischen der Ebenen mit dem Ineinanderkopieren oder der ähnlichen Methode "Weiches Licht" an.

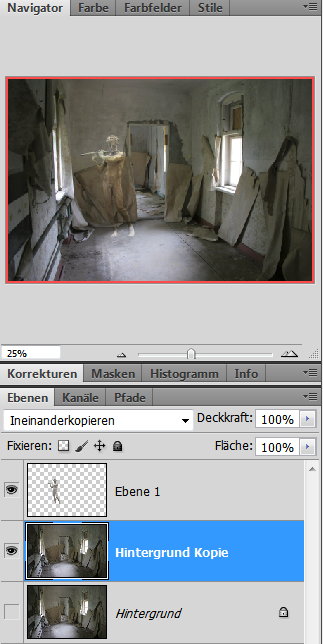

Um die Wirkung des Ineinanderkopierens zu demonstrieren, habe ich einen Raum aus dem seit 20 Jahren leer stehenden "Haus der Offiziere" (südlich von Berlin) genommen und einen Flötenspieler aus dem Botanischen Garten hineingestellt. Da ich kein Experte bin, wenn es um weiche Übergänge u.ä. geht, habe ich den steinernen Musikanten provisorisch freigestellt. Wie ich schon mal andeutete, mag ich sowas nicht besonders, aber im Interesse der Wissenserweiterung ...

Wie üblich ist das Vorgehen in der Ebenenpalette zu erkennen. Die Hintergrundkopie soll mit der Ebene 1 vertauscht werden können; deshalb sind beide auf "Ineinanderkopieren" gestellt. Das geht aber nicht mit der eigentlichen Hintergrundebene, sondern nur mit einer Kopie. Außerdem darf die Hintergrundebene nicht in den Stapel eingreifen und wird deshalb ausgeblendet.

Im Bild rechts ist die Hintergrundkopie die dominierende Ebene, weil sie unten liegt. Schiebt man sie über den freigestellten Flötenspieler, dann ist dieser dominant. Die Unterschiede sind allerdings nicht allzu auffällig; deshalb eine vergrößerte Darstellung der beiden Ergebnisse:

Dodge and Burn

Die Hauptanwendung für das Ineinanderkopieren besteht im Aufhellen oder Abdunkeln von Bildern (Dodge and Burn), was sich sowohl auf das gesamte Bild als auch auf einzelne Bildpartien anwenden lässt. Diese Eingriffe lassen sich sehr feinfühlig vornehmen, und die Übergänge bei partiellen Bearbeitungen lassen sich so gestalten, dass sie im Bild praktisch nicht wahrgenommen werden.

Basis dieser Methode ist eine gleichmäßig grau gefärbte Ebene (mittleres Grau 128-128-128). Diese Ebene, egal ob sie unten oder oben liegt, beeinflusst nicht das damit verknüpfte Pixelbild. Wenn man nun vom mittleren Grau abweicht, wird allerdings die Pixelebebene an den Stellen heller oder dunkler, je nachdem, ab helleres oder dunkleres Grau darüber (oder darunter) gelegt wird.

Die Abbildung rechts zeigt die Wirkung der Grauebene, die hier aus abgestuften Grauwerten besteht. Der mittlere Graustreifen beeinflusst das Bild nicht an dieser Stelle nicht. Je heller das Grau, desto heller, aber auch blasser wird das Bild. Das entspricht dem Negativ-Multiplizieren. Je mehr das Grau nach Schwarz tendiert, desto dunkler, aber auch konstrastärmer wird das Bild, eine Veränderung, die wir bereits beim Multiplizieren beobachteten.

Wenn wir die beiden Ebenen vertauschen, erhalten wir ein völlig anderes Bild. Nun liegt das Pixelbild unten und kann das Ergebnis bis in die äußersten Schwarz- bzw. Weißbereiche hineinsteuern, was eine deutliche Kontraststeigerung zur Folge hat, sowohl in den hellen als auch in den dunklen Bereichen. In der Mitte bleibt auch hier das Bild unverändert. Die beiden Bilder unten zeigen die Ergebnisse in etwas größerer Darstellung.

Denkbar ist auch folgende Interpretation: Beim unteren Bild liegt die bildmäßige Pixelebene unten und dominiert die Farben, die durch die Graustufen mehr oder weniger aufgesteilt werden. Beim oberen Bild dominieren die Graustufen und sorgen so für eine mehr oder weniger starke Vergrauung des Bildes.

Und was ist mit dem "Harten Licht"?

Ganz einfach, diese Füllmethode arbeitet im Prinzip genau so wie das Ineinanderkopieren, nur dass nun die obere Ebene dominiert. Wenn wir also die beiden Ebenen vertauschen und die Methode von Ineinanderkopieren in Hartes Licht umstellen, erhalten wir dasselbe Ergebnis. Erforderlich ist diese Methode wohl eher selten. Anwendungsfälle könnten sich z.B. ergeben, wenn die Füllmethode in Verbindung mit Nicht-Pixel-Ebenen angewandt wird bzw. überall dort, wo Ebenen nicht vertauscht werden können. Dazu gehört z.B. der Pinsel, der ja immer von oben Farbe hinzufügt.