Manuelle Blitzlichttechnik. - Die Leitzahl

Wenn man sich heute ein Blitzgerät zulegt, dann ist es in der Regel ein Systemblitzgerät, das zur Kamera passt und von dieser automatisch gesteuert wird. Mit einem ganz einfachen Blitzgerät fotografieren, ohne irgendeine Automatik? Das ist für viele nicht vorstellbar. Und doch hat auch diese Technik immer noch ihre Berechtigung. Zum einen befindet sich noch eine Unmenge solcher Blitzgeräte im Besitz der Fotografierenden, Blitzgeräte, die zwar keine Automatik aufweisen, ansonsten aber noch hervorragend funktionieren. Zum anderen fördert der Umgang mit solch einfachen Geräten das bewusste Fotografieren, indem es einen dazu zwingt, über die Beleuchtungssitation nachzudenken. Das heißt aber auch Nachdenken über Licht, womit man sich sehr stark dem Wesen der Fotografie nähert.

Folgende Punkte sind zu beachten, wenn man ein Blitzgerät ohne besondere Automatik betreibt:

- Während der geamten Dauer des Blitzes muss der Verschluss voll geöffnet sein. Daraus ergibt sich eine "kürzeste Belichtungszeit", je nach Kamera und Verschluss. Diese liegt heute in der Größenordnung von 1/100 - 1/200 sec. Mit der Einstellung von 1/100 sec kommt man gut zurecht.

- Da die Belichtungszeit als Belichtungsparameter entfällt, erfolgt die Belichtungssteuerung über die Blende bzw. über die Empfindlichkeitseinstellung. Dabei wird das Dauerlicht in der Regel weitgehend nicht berücksichtigt.

- Die Intensität des Blitzlichtes nimmt mit wachsender Entfernung vom Gerät ab. Das bedeutet, dass die ermittelte Belichtung nur für eine bestimmte Entfernung gültig ist. Alles, was sich näher an der Kamera befindet, wird quasi überbelichtet, was weiter entfernt ist, entsprechend unterbelichtet.

Gerade der letzte Aspekt geht beim automatisierten Blitzen oft unter. Beim manuellen Vorgehen müssen wir immer die Entfernung einkalkulieren und uns somit Gedanken über die Ausleuchtung machen, was u.U. dazu führt, dass wir den Kamerastandort verändern oder gar auf eine Aufnahme verzichten.

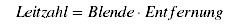

Damit wir die Belichtung richtig einstellen können, müssen wir die Stärke des Blitzgerätes kennen. Die wird üblicherweise in Form einer Leitzahl angegeben. Wie die Leitzahl zustande kommt, ist relativ einfach zu durchschauen. Je größer die Reichweite, desto leistungssärker ist das Gerät, und je weiter die Blende geschlossen werden kann, je größer also die Blendenzahl ist, desto leistunsstärker ist ebenfalls das Gerät. Die Leitzahl ist nichts anderes als das Produkt aus Blendenzahl und der richtig ausgeleuchteten Entfernung (in Metern):

Damit lässt sich wunderbar arbeiten. Man schätzt die Entfernung zum bildwichtigen Motivbereich (oder liest sie nach der Fokussierung am Objektiv ab) und dividiert die Leitzahl durch diesen Schätzwert. Heraus kommt die Blendenzahl. Beispiel: Das Blitzgerät hat die Leitzahl 32, und die Personengruppe, die aufgenommen werden soll, ist etwa 5 m entfernt. Ein bisschen Kopfrechnen, und schon weiß man, dass eine Blende zwischen 5,6 und 8 in Ordnung ist.

Doch was ist mit der Sensorempfindlichkeit? Hier muss etwas weiter ausgeholt werden. Im einleitenden Beitrag habe ich dargestellt, dass es zwei Skalierungen gibt, wobei die Blendenzahl aus den geometrischen Verhältnissen resultiert. Eine Halbierung bedeutet das Vierfache an Belichtung, eine Drittelung das Neunfache usw. Genau so verhält es sich mit der Entfernung beim Blitzen. Wenn wir die doppelte Entfernung nehmen, ist die auszuleuchtende Fläche 4 mal so groß, und die wirksame Lichtmenge beträgt nur noch ein Viertel. Also auch hier eine geometrisch orientierte Skala, wobei der Faktor 1.41 jeweils die nächste Belichtungsstufe ergibt, genau wie bei der Blendenzahl. Das ist der Grund, warum wir Blende und Entfernung so wunderbar einfach in der Leitzahlformel zusammenbringen können.

Anders die ISO-Empfindlichkeit. Hier haben wir eine ähnliche Abstufung wie bei der Belichtungszeit, also mit dem Faktor 2. Ein einfacher, linearer Zusammenhang lässt sich damit nicht konstruieren, und deshalb wird die Leitzahl auf eine feste Bezugsempfindlichkeit bezogen, üblicherweise ISO 100.

Zu analogen Zeiten, wo man meistens mit derselben Filmempfindlichkeit arbeitete, war diese Leitzahlvorgabe kein Problem. Wenn schon mal ein Film mit anderer Empfindlichkeit eingesetzt wurde, konnte man neue Leitzahl mit Hilfe einer Tabelle bestimmen. In der Digitalfotografie ist die Situation etwas anders. Zum einen kommt es häufiger zu einem Wechsel der Empfindlichkeitseinstellung, zum andern sind die ISO-Einstellungen, wie ich an anderer Stelle ausgeführt habe, nicht mehr genormt und bieten kaum mehr als einen groben Anhaltspunkt, nicht ausreichend für eine exakte Belichtung.

Um hier zu einer definierten und reproduzierbaren Arbeitsweise zu gelangen, gibt es im Prinzip zwei Wege. Der eine besteht darin, durch eine Versuchtsreihe festzustellen, bei welcher Empfindlichkeitseinstellung die Nennleitzahl des Blitzgerätes erreicht wird. Oder aber man legt sich auf eine feste Empfindlichkeitseinstellung, z.B. ISO 200, fest und ermittelt dafür experimentell die Leitzahl.

So oder so, mitunter kommt man nicht drumherun, mit Leitzahlen und ISO-Werten zu rechnen. Was bedeutet es z.B. wenn ein Gerät die Leitzahl 20, ein anderes die Leitzahl 40 aufweist? Genau dasselbe wie ein Sprung von Blende 8 auf Blende 4: Die Lichtmenge des stärkeren Gerätes ist 4 mal so groß. Umgekehrt, wenn man ein Gerät mit der Leitzahl 32 hat, man möchte aber ein stärkeres Gerät, das eine Blendenstufe mehr Licht ausstrahlt, damm muss man 32 mit der Wurzel aus 2, also 1.41 multiplizieren. Ergebnis: etwa 45.

Ich möchte es an einem Beispiel demonstrieren. Vor kurzem bekam ich ein älteres, ausrangiertes Blitzgerät geschenkt, ein Metz 32CT3. Abgesehen von den ausgelaufenen Batterien machte es einen guten Eindruck. Nach gründlicher Reinigung stellte ich fest, dass das Gerät noch hervorragend funktionierte. Die erste Frage war, ob das Gerät noch die Nennleistung, entsprechend der Leitzahl 32 bei ISO 100, brachte. Nachdem ich feststellte, dass die Kontaktspannug deutlich unter 30 V liegt, gab es keinen Grund, dass Gerät nicht an meiner Fuji X-T1 zu testen. Dazu musste ich allerdings zuerst mal die Kamera auf die Empfindlichkeit von ISO 100 einstellen, denn Blitzgeräte orientieren sich an dieser Empfindlichkeitsnorm. Nun, nach einer Reihe von Testaufnahmen weiß ich, dass diese Empfindlichkeit erreicht wird, wenn ich an der Kamera den ISO-Wert 250 einstelle (1.33 Belichtungsstufen Differenz). Diese "Freistil-Empfindlichkeit" der X-T1 gebrauche ich tatsächlich, um auf die Normempfindlichkeit von ISO 100 zu kommen. Das ist so, leider.

Dann einige Testaufnahmen mit dem Blitzgerät, frontal auf eine Bücherwand mit einem Abstand von genau 3 Metern. Bei Blende 11 erhalte ich das gewünschte Ergebnis, nämlich ein gut zentriertes Histogramm. Und ich erhalte die Bestätigung, dass die Leitzahl 32 immer noch stimmt (3 x 11 = 33). Wunderbar, wenigstens das Blitzgerät verhält sich normgerecht.

Nun möchte ich gerne wissen, welche Leitzahl sich bei meiner Standardeinstellung ISO 200 ergibt. Es gilt also, von ISO 250 auf ISO 200 herunterzurechnen. Der Faktor beträgt 1.25, von dem ich aber die Wurzel nehmen muss, um in die geometrische Leitzahl-Dimension zu gelangen. Ich dividiere demnach die Leitzahl 32 durch 1.12 und komme auf etwa 28. Damit kann ich arbeiten. Eine Reihe von Testaufnahmen mit dieser Leitzahl brachte korrekt belichtete Ergebnisse.