Die Füllmethode Multiplizieren

Der Algorithmus

Der Algorithmus der Füllmethode "Multiplizieren" ist denkbar einfach: Die Farbwerte der beiden Ebenen (oder allgemein: Schichten) werden miteinander multipliziert, und zwar in den drei Kanälen getrennt. Also rot x rot, grün x grün und blau x blau. Die Multiplikation kann aber nur mit Farbwerten durchgeführt werden, die sich im Bereich 0.0...1.0 bewegen, zumindest ohne Umwege. Siehe hierzu den Grundlagenbeitrag. Mit ganzzahligen Farbwerten (0...255) lässt sich zwar auch arbeiten, aber dann muss das Ergebnis wieder durch 256 dividiert werden. Nicht direkt einleuchtend? Warum nicht durch das Quadrat von 256? Hier haben wir einen der Gründe, warum es einfacher ist, mit Dezimalzahlen zu operieren. Der Vorgang erscheint einfach unmittelbarer.

Zwei Erkenntnisse lassen sich unmittelbar aus der Multiplikation herleiten:

- Da bei der Multiplikation das Kommutativgesetz gilt, gilt es auch für diese Füllmethode, und infolgedessen lassen sich die Ebenen vertauschen. Mit anderen Worten: Es spielt keine Rolle, welche Ebene unten und welche oben liegt.

- Bei der Multiplikatin von Zahlen, die maximal den Wert 1.0 haben können, kann das Ergebnis höchstens genau so groß sein wie die Faktoren. Bezogen auf die Füllmethode bedeutet das: In aller Regel wird das Bild dunkler; nur im Sonderfall, dass eine Ebene weiß ist, bleibt das Bild so hell wie vorher. Auf keinen Fall kann es aber heller werden.

Der neutrale Farbwert

So wie der Faktor 1 keinen Einfluss bei einer normalen Multiplation hat, so verändert der Farbwert 1.0 nicht die Farbe der anderen Ebene in dem entsprechenden Kanal. 1.0 ist der neutrale Farbwert bei der Füllmethode Multiplizieren.

Über das gesamte Bild gesehen, also unter Einbeziehung aller drei Farbkanäle, ist Weiß die neutrale Farbe.

Ein anderer, wichtiger Wert ist der überlagernde Farbwert. Dieser bestimmt die resultierende Farbe, unabhängig davon, was sich auf der anderen Ebene abspielt. Nun, beim Multiplizieren ist dieser Farbwert schnell erkannt, es ist die Null. Mit anderen Worten: Wenn auf einer der beiden Ebenen schwarze Farbwerte auftreten, ist das Ergebnis an dieser Stelle ebenfalls schwarz.

Ein aufschlussreiches Experiment

Da die Verknüpfung in den einzelnen Farbkanälen erfolgt, unabhängig von den jeweils anderen Kanälen, könnten wir auf die Idee kommen, eine bestimmte Farbe mit dieser Methode abzudunkeln, z.B. das Himmelsblau. Wir überlegen, welche Farbe die Füllebene haben muss. Die Werte für Rot und Grün müssen jedenfalls 1.0 betragen (neutrale Farbwerte), und bei Blau könnten wir uns im ersten Anlauf für 0.5 entscheiden. Das Blau soll ja abgedunkelt werden. Wenn wir die Farbe einstellen und die Ebene damit füllen, sehen wir ein etwas blasses Gelb. Klar, die Komplementärfarbe. Und das Bild, das wir mit dieser Füllebene verknüpfen, ist ein wenig dunkler, aber kräftig gelb getönt, ein Effekt, den wir natürlich nicht beabsichtigten. Woran liegt das?

Nun, wenn wir einmal einen Farbstern als Bild nehmen und mit der beschriebenen Füllebene verknüpfen, dabei ein wenig mit der Deckkraft spielen, bekommen wir die Erklärung: Das Blau wird tatsächlich abgedunkelt, aber die Nachbarfarben ebenfalls. Nun erkennen wir sehr deutlich, dass der Blaukanal nicht nur beim reinen Blau eine Rolle spielt, sondern dass er weit in die Nachbarfarben hineinreicht. Von den 12 Farben des Farbsterns sind genau 7 vom Blaukanal betroffen. Erst ab dem reinen Rot auf der einen Seite und dem reinen Grün auf der anderen hält sich Blau vollkommen zurück.

Ein graues Experiment

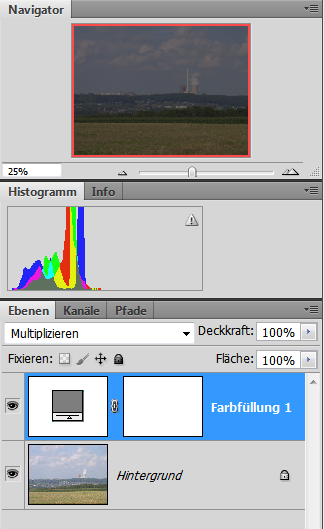

Diesmal wollen wir die drei Farbkanäle gleichermaßen beeinflussen (abdunkeln). Die Füllebene muss dazu mit irgendeinem Grau gefärbt sein. Wir wählen einfach ein mittleres Grau (0.5 - 0.5 - 0.5). Das Bild ist ein etwas zu hell geratenes, eher fades und langweiliges Bild, aber hier geht es nur um technische Dinge.

Die im Bild dargestellten Photoshop-Paletten zeigen alles Wissenswerte. Unten das Ausgangsbild, darüber die mittelgraue Füllebene. Die Füllmethode steht auf "Multiplizieren". Das Ergebnis ist in der oberen Palette, dem Navigator, zu sehen: ein trübes, nun viel zu dunkles Bild ohne Kontraste. Eindeutig keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung.

Aufschlussreich ist das Histogramm. Es zeigt, dass alle Farbtöne in die linke, dunklere Hälfte gerutscht sind. Dadurch wird das Bild nicht nur dunkler, sondern auch der Kontrast schrumpft, und zwar exakt auf die Hälfte. In der Grauebene steckt ja der Faktor 0.5.

Fazit: Das Abdunkeln mit einem konstanten Faktor führt gleichzeitig zu einer entsprechenden Reduzierung des Kontrasts. Es dürfte schwer sein, dafür einen praktischen Anwendungsfall zu finden.

Nun etwas Sinnvolles

Ein sinnvolles Ergebnis könnte entstehen, wenn die hellen Farbtöne des Bildes weitgehend erhalten bleiben und nur die mittleren und dunklen Farbtöne abgedunkelt werden. An den Stellen, wo ein Bild hell ist, muss demnach auch die Abdunklungsebene hell sein, und umgekehrt. Diese Informationen stecken aber in dem Bild selbst, woraus wir folgern können, dass wir zu diesem Zweck einfach das Bild nehmen und auf die Ebene kopieren.

Das verwendete Bild ist dasselbe wie oben, und nun kommt wirklich eine Abdunklung ohne Kontrastminderung heraus. Vor allem in den Lichtern ist der Kontrast offenbar verstärkt worden, was zu einer besseren Durchzeichnung führt. Es ist allerdings auch ein geringer Rotstich in einige Teile des Bildes gerutscht. Farbstiche oder zu hohe Sättigungen sind oft die Folge von Kontraststeigerungen, lassen sich aber gut beheben.

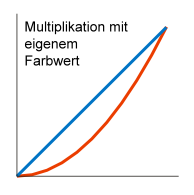

Doch wie kommt diese Kontraststeigerung zustande? Wir müssen noch einmal kurz die Mathematik bemühen. Wenn wir das Bild mit sich selbst multiplizieren, dann ist das - mathematisch gesehen - nichts anderes als die Bildung des Quadrates. Betrachten wir ganz einfach eine quadratische Kurve im Intervall 0.0 - 1.0 (Bild unten rechts). Sie zeigt sehr anschaulich, wie sich die Kontraste verteilen.

Die blaue Linie entspricht der Gradationskurve, wenn nichts gemacht wird, während die rote Linie die Verhältnisse beim Multiplizieren wiedergibt. Im helleren Bereich ist die Kurve steiler, was zur Kontraststeigerung in den Lichtern führt. Im dunkleren Bereich verläuft die Kurve relativ flach; hier kommt es zu einer Minderung des Kontrastes. Die Farbtöne werden regelrecht zusammengedrängt, was nartürlich nicht jedes Bild vertragen kann. Insgesamt wird aber alles dunkler, mal mehr, mal weniger. Wenn man sich diese Verhältnisse vor Augen führt, dann dürfte es nach etwas Übung nicht allzu schwer fallen, bei Betrachtung eines Bildes zu entscheiden, ob das Multiplizieren als Füllmethode in Frage kommt.

Montagen auf der Basis des Multiplizierens

Ich bin kein Freund von fotorealistischen Montagen, deshalb nur eine kurze Beschreibung. Beim oberen Bild wurde die mittlere, kahle Baumgruppe einmontiert. Nur am Rande: so ganz passen die kahlen Bäume nicht zur Jahreszeit, aber darum geht es nicht.

Das untere Bild hat die Baumgruppe geliefert. Normalerweise stellt man ein Objekt frei, wenn man es in anderes Bild montieren will, aber das ist bei den vielen dünnen Ästen kaum möglich. Wohl aber lässt sich mit einigem Aufwand (Kontraststeigerung mit Verlaufskorrekturen) erreichen, dass die Äste dunkel vor einigermaßen weißem Hintergrund erscheinen. Das Ganze wird weich ausgeschnitten und als Ebene dem Hauptbild hinzugefügt. Mit der Füllmethode "Multiplizieren" bleiben nur noch die dunkleren Äste sichtbar. Wer genau hinschaut, merkt natürlich, dass der Wald im Hintergrund den unteren Teil der Stämme abdunkelt.

Allgemein: Objekte, die auf sehr hellem Hintergrund dargestellt sind, lassen sich mit "Multiplizieren" sehr gut in helle Bildteile eines anderen Bildes einfügen, ohne dass eine exakte Freistellung notwendig ist. Anderes Beispiel: Fliegende Vögel.

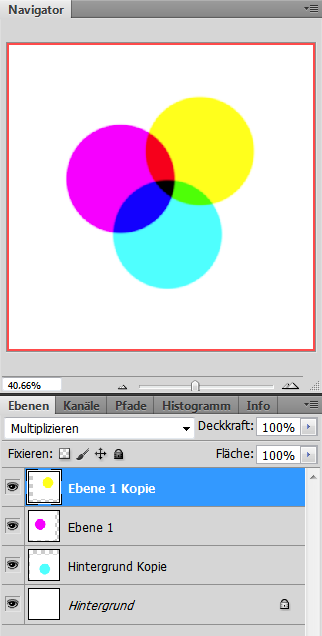

Abschließendes Experiment: Multiplizieren und Farbmischung

Die Methoden der Farbmischung haben sehr viel mit den Füllmethoden zu tun. Nicht dass beim Mischen von Farben immer mehrere Schichten entstehen, aber es treten doch verschiedene Farbkomponenten auf, die sich zu einer neuen Farbe verbinden. Das Ganze geschieht aufhellend bei der additiven Farbmischung bzw. abdunkelnd bei der subtraktiven Farbmischung. Ich denke, die Mischmethoden an sich dürften hinlänglich bekannt sein, auch die Tatsache, dass einmal mit den additiven Grundfarben Rot, Grün und Blau, im anderen Fall mit den subtraktiven Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb gearbeitet wird. Nicht, dass sich keine anderen Farben mischen lassen, aber die Grundfarben sind so herrlich geeignet, mit wenigen, klaren Farben die Zusammenhänge deutlich zu machen.

Üblicherweise werden dazu drei farbige Kreise so übereinander gelegt, dass sich sich schneiden, wobei im Zentrum sogar eine Stelle entsteht, wo sich alle drei Kreise schneiden. Dieses Verfahren lässt sich sehr schön mit Ebenen darstellen. Sowohl die subtraktive Farbmischung als auch die Füllmethode Multiplikation bewirken dunklere Farben; insofern ist also das Multiplizieren geeignet, das subtraktive Farbmischungsmodell zu veranschaulichen.

Interessante Frage am Rande: Wie muss die Hintergrundebene beschaffen sein und auf welchen Hintergründen müssen die Farbkreise liegen, damit die Farben auf schwarz erscheinen?

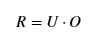

Für manche Benutzer ist eine mathematische Formel aussagekräftiger als alles andere. Diese hier ist extrem schlicht und simpel und erklärt doch eine Menge:

U ist der Farbwert der unteren Ebene, O der entsprechende Farbwert der oberen Ebene, und R ist das Ergebnis. Die Beziehung gilt innerhalb eines einzelnen Farbkanals.